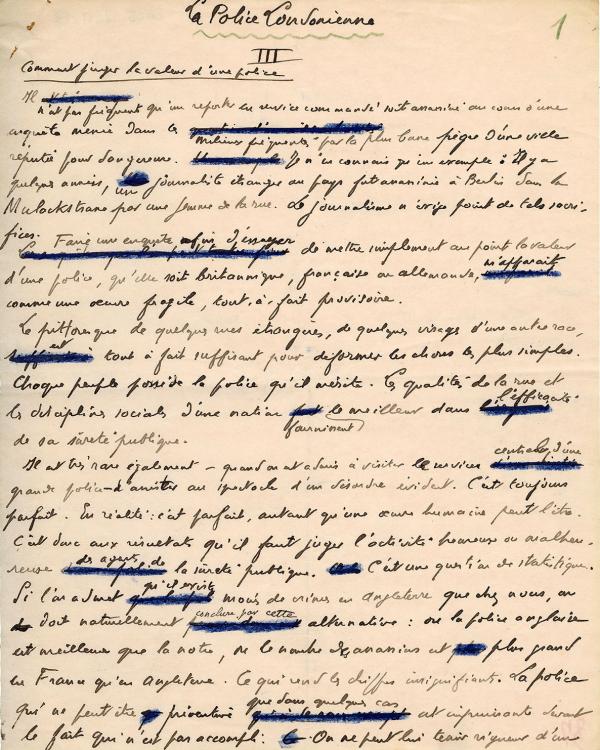

La police de Londres

3ème partie

Comment juger la valeur d’une police

Il n’est pas fréquent qu’un reporter en service commandé soit assassiné au cours d’une enquête menée dans les milieux fréquentés par la plus basse pègre d’une ville réputée pour dangereuse. Je ne connais qu’un exemple : Il y a quelques années, un journaliste étranger au pays fut assassiné à Berlin dans la Mulackstraβe par une femme de la rue. Le journalisme n’exige pas de tels sacrifices. Faire une enquête afin d’essayer de mettre simplement au point la valeur d’une police, qu’elle soit britannique, française ou allemande, m’apparaît comme une œuvre fragile, tout à fait provisoire.

Le pittoresque de quelques rues étrangères, de quelques visages d’une autre race, est tout à fait suffisant pour déformer les choses les plus simples. Chaque peuple possède la police qu’il mérite. La qualité de la rue et les disciplines sociales d’une nation fournissent le meilleur dans l’efficacité de sa sûreté publique.

Il est très rare également - quand on est admis à visiter le service central d’une grande police – d’assister au spectacle d’un désordre évident. C’est toujours parfait. En réalité : c’est parfait, autant qu’une œuvre humaine peut l’être. C’est donc aux résultats qu’il faut juger l’activité - heureuse ou malheureuse - des agents de la sûreté publique. C’est une question de statistiques. Si l’on admet qu’il existe moins de crimes en Angleterre que chez nous, on doit naturellement conclure par cette alternative : ou la police anglaise est meilleure que la nôtre, ou le nombre des assassins est plus grand en France qu’en Angleterre. Ce qui rend les chiffres insignifiants. La police qui ne peut être préventive que dans quelques cas est impuissante devant le fait qui n’est pas accompli : On ne peut lui tenir rigueur d’un fléchissement de la morale publique.

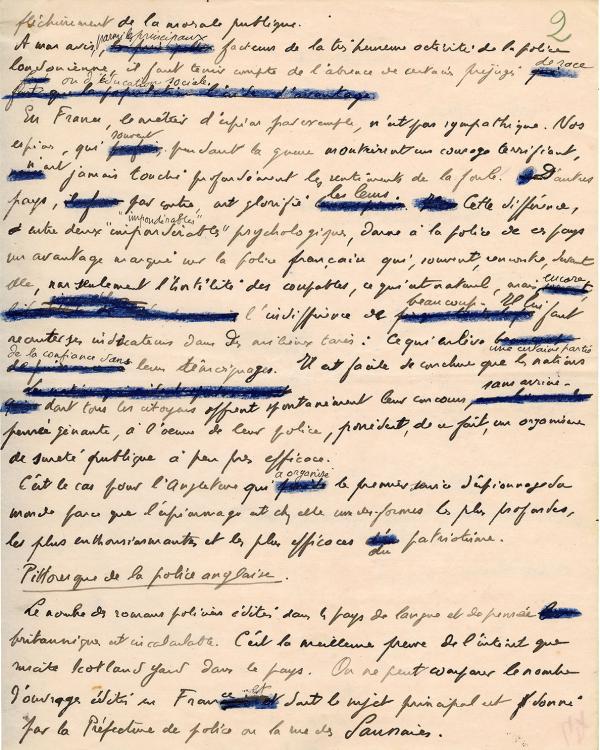

À mon avis, parmi les principaux facteurs de la très heureuse activité de la police londonienne, il faut tenir compte de l’absence de certains préjugés de race ou d’éducation sociale.

En France, le métier d’espion, par exemple, n’est pas sympathique. Nos espions, qui souvent pendant la guerre montrent un courage terrifiant, n’ont jamais touché profondément les sentiments de la foule. D’autres pays, par contre, ont glorifié les leurs. Cette différence, entre deux impondérables psychologiques, donne à la police de ces pays un avantage marqué sur la police française qui, souvent, rencontre devant elle, non seulement l’hostilité des coupables, ce qui est naturel, mais encore l’indifférence de beaucoup. Il lui faut recruter ses indicateurs dans des milieux tarés : Ce qui enlève une certaine partie de la confiance dans leurs témoignages. Il est facile de conclure que les nations dont les citoyens offrent spontanément leur concours sans arrière-pensée gênante, à l’œuvre de leur police, possèdent de ce fait, un organisme de sûreté publique à peu près efficace.

C’est le cas pour l’Angleterre qui a organisé le premier service d’espionnage du monde parce que l’espionnage est chez elle une des formes les plus profondes, les plus enthousiasmantes et les plus efficaces du patriotisme.

Pittoresque de la police anglaise

Le nombre de romans policiers édités dans les pays de langue et de pensée britanniques est incalculable. C’est la meilleure preuve de l’intérêt que suscite Scotland Yard dans le pays. On ne peut comparer le nombre d’ouvrages édités en France et dont le sujet principal est donné par la Préfecture de police ou la rue des Saussaies.

Dans le rapport du Français avec sa police, il existe toujours, plus ou moins effacé par le raisonnement, l’image traditionnelle de Guignol rossant le gendarme ou le commissaire.

Les hommes de Scotland Yard, il faut l’avouer, procurent aux goûts de la foule londonienne, depuis Putney, jusqu’à Barking, le plaisir que peut offrir un pittoresque fantastique, parfaitement rajeuni par les accessoires les plus modernes. L’Angleterre est une nation ingénieusement policière et qui possède une police qui lui est nettement sympathique. La pègre londonienne est également assez mystérieuse. Elle pourrait être très dangereuse aussi. Elle ne l’est pas. Elle ne s’épanouit à l’air que dans les romans policiers.

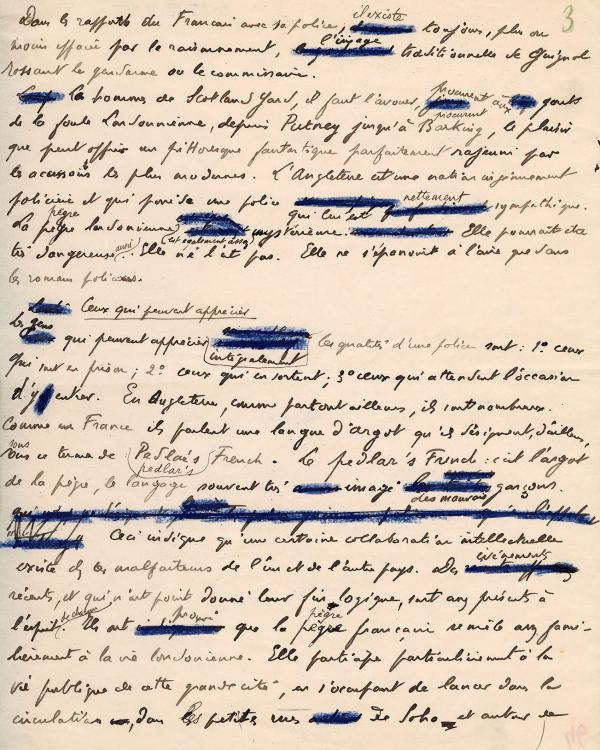

Ceux qui peuvent apprécier

Les gens qui peuvent apprécier intégralement les qualités d’une police sont : 1° ceux qui sont en prison ; 2° ceux qui en sortent ; 3° ceux qui attendent l’occasion d’y entrer. En Angleterre, comme partout ailleurs, ils sont nombreux. Comme en France ils parlent une langue d’argot qu’ils désignent d’ailleurs sous le terme de « Pedlar’s French ». Le Pedlar’s French : c’est l’argot de la pègre, le langage souvent très imagé des mauvais garçons. Ceci indique qu’une certaine collaboration intellectuelle existe chez les malfaiteurs de l’un et de l’autre pays. Des événements récents, et qui n’ont point donné leur fin logique, sont assez présents à l’esprit de chacun. Ils ont prouvé que la pègre française se mêle assez familièrement à la vie londonienne. Elle participe particulièrement à la vie publique de cette grande cité, en s’occupant de lancer dans la circulation, dans les petites rues de Soho et autour de la place de Piccadilly, des demoiselles accueillantes dont beaucoup ne connaissent de la langue anglaise que le mot « business ».

À Londres, il existe encore à Scotland Yard, une équipe de policières en jupes. Elles sont au nombre de cent, je crois. C’est un exemple qui possède quelques partisans chez nous. Je ne sais trop si les malheureuses femmes prises dans une rafle, ce qui est bien le spectacle le plus sauvage de la rue, gagneraient à cette modification de la police des mœurs : une geôlière est souvent plus dure qu’un geôlier. Mais, je pense, en tenant compte de ce détail, qu’une femme d’élite pourrait tout de même par sa présence changer le caractère de cette opération de police.

Un Anglais semble ne point désirer les mille petites libertés dont un Français a besoin afin de passer une journée convenable. C’est, peut-être, la raison pour laquelle la loi anglaise respecte d’avantage la liberté individuelle. En réalité, si un Français voulait vivre en Angleterre comme il vit en France, il ne le pourrait pas et cette fameuse liberté ne serait pour lui qu’un mot assez trompeur.

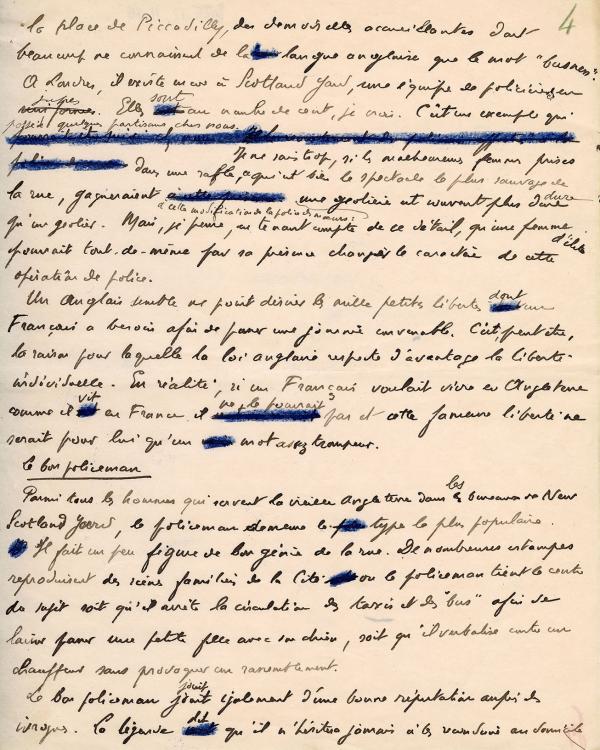

Le bon policeman

Parmi tous les hommes qui servent la vieille Angleterre dans les bureaux de New Scotland Yard, le policeman demeure le type le plus populaire. Il fait un peu figure de bon génie dans la rue. De nombreuses estampes reproduisent des scènes familières de la Cité, où le policeman tient le centre du sujet, soit qu’il arrête la circulation des taxis et des « bus » afin de laisser passer une petite fille avec son chien, soit qu’il verbalise contre un chauffard dans provoquer un rassemblement.

Le bon policeman jouit également d’une bonne réputation auprès des ivrognes. La légende dit qu’il n’hésitera jamais à les reconduire à domicile.

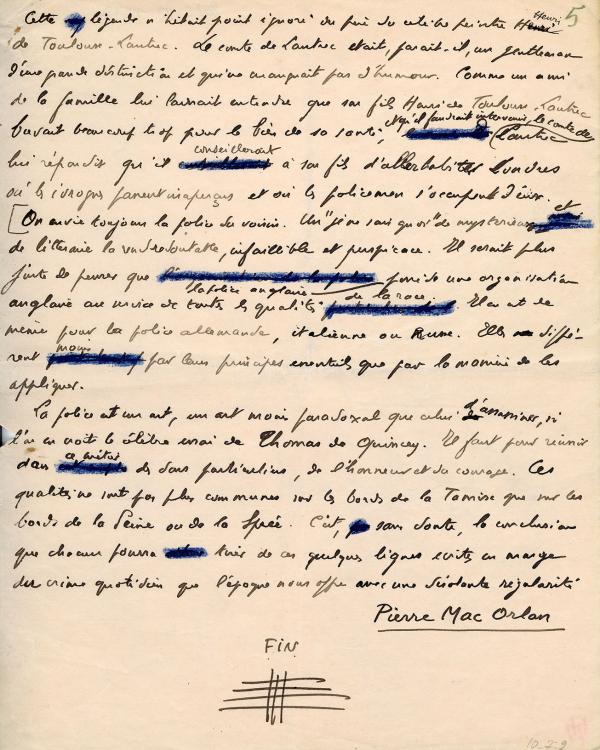

Cette légende n’était point ignorée du père du célèbre peintre Henri de Toulouse-Lautrec. Le comte de Lautrec était, paraît-il, un gentleman d’une grande distinction et qui ne manquait pas d’humour. Comme un ami de la famille lui laissait entendre que son fils, Henri de Toulouse-Lautrec buvait beaucoup trop pour le bien de sa santé, et qu’il faudrait intervenir, le comte de Lautrec lui répondit qu’il conseillerait à son fils d’aller habiter Londres où les ivrognes passent inaperçus et où les policemen s’occupent d’eux.

On envie toujours la police du voisin. Un « je ne sais quoi » de mystérieux et de littéraire la rend redoutable, infaillible et perspicace. Il serait plus juste de penser que la police anglaise possède une organisation anglaise au service de toutes les qualités de la race. Il en est de même pour la police allemande, italienne ou russe. Elles diffèrent moins par leurs principes essentiels que par la manière de les appliquer.

La police est un art, un art moins paradoxal que celui d’assassiner, si l’on en croit le célèbre essai de Thomas de Quincey. Il faut pour réussir dans ce métier des dons particuliers, de l’honneur et du courage. Ces qualités ne sont pas plus communes sur les bords de la Tamise que sur les bords de la Seine ou de la Sprée. C’est sans doute, la conclusion que chacun pourra tirer de ces quelques lignes écrites en marge du crime quotidien que l’époque nous offre avec une désolante régularité.

Pierre Mac Orlan

FIN